...

Funkamateur 05/84 |

...

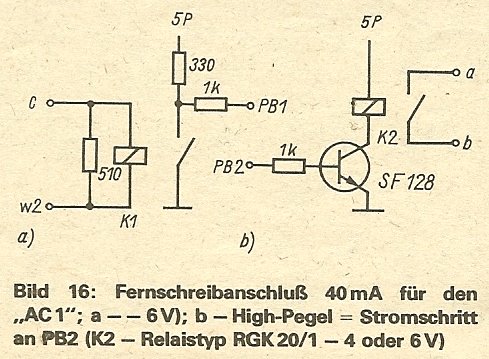

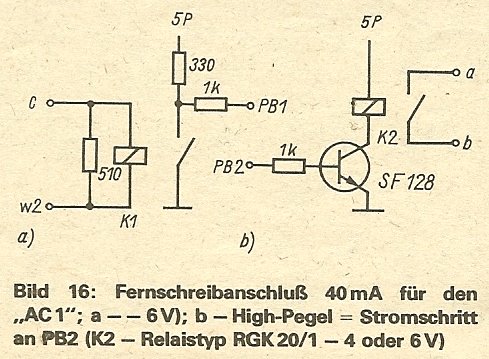

Die Schaltung zum Anschluß eines Fernschreibers bzw. zu seinem

Ersatz durch "AC1" ist in Bild 16

dargestellt. Sie hat dem Rechner eingabeseitig zu signalisieren, ob

Linienstrom fließt oder nicht

und dementsprechend ausgabeseitig den Linienstrom zu schalten. Dieses

Interface realisiert also

nur die Funktion von Sendekontakt und Empfangsmagnet, es trennt den

Rechner galvanisch von der

Fernschreiblinie. Bei entsprechender Beschaltung des

Fernschreibsteckers ist es damit möglich,

die mechanische Maschine durch das elektronische Display zu ersetzen,

indem man nur die Stecker

austauscht. Die Linienstromquelle ist dann weiterhin erforderlich. Als

Relais werden 6V-Reed-Relais

verwendet, da mit Reed-Kontakten die erforderliche

Schaltgeschwindigkeit realisiert werden kann.

Bei gemeinsamem Betrieb dieser Interfaceschaltung und einer

mechanischen Maschine in einer Linie

mit relativ hoher Spannung der Linienstromquelle (über 60 V) kann

es zum Kleben des

Relaissendekontaktes infolge zu hoher Induktionsspannungsspitzen

kommen. Hier muß man entweder

ein größeres Reed-Relais einsetzen, oder man reduziert die

Spannung der Linienstromquelle auf

etwa 60 V. Diese Interfaceschaltung wurde bisher bei verschiedenen

Übertragungsraten, mit

mechanischer Fernschreibmaschine in Reihe, bis 50 Baud und als

Einzelgerät bis 110 Baud getestet.

Andere Schaltungen, die das gleiche logische Verhalten zeigen, sind

natürlich ebenfalls einsetzbar.

Hier ist z.B. in [8] eine weitere

Möglichkeit zum Anschluß eines Fernschreibers gezeigt.

Bei der Verbindung von Sender, Empfänger und RTTY-Display kann

auch ganz auf ein solches

Linienstrominterface verzichtet werden. Wichtig ist nur, daß am

Ende immer das gleiche logische

Verhalten für den PIO-Anschluß des Rechners realisiert wird.

Die Serien/ParallelWandlung,

das Kodieren und Dekodieren der Fernschreibzeichen erfolgt

vollständig per Software, wie es

später noch erläutert wird. In Verbindung mit dem

RTTY-Konverter ist dieses Interface auch für

den CW-Betrieb einsetzbar. Der Konverter wird dann im

Space-only-Betrieb als Tonfilter verwendet.

...

Diese beiden Programme sind nun schon spezielle Anwendungsbeispiele

für den Einsatz des "AC1" auf

dem Gebiet des Amateurfunks. Das CW-Programm wurde als

Morseschreibmaschine gestaltet. Nach der

Wahl der Geschwindigkeit erfolgt die exakte Ausgabe des eingegebenen

Textes, bis das zuletzt

eingegebene Zeichen erreicht ist. Zur Orientierung wird das jeweils

auszugebende Zeichen auf dem

Bildschirm durch einen Stern ersetzt, so daß man sofort sieht, an

welcher Stelle die Morseausgabe

gerade erfolgt. Eine Erweiterung zur Eingabe von Speichertexten und zur

Morsezeichendekodierung

ist vorgesehen.

Eine der interessantesten Anwendungen von Computern im Amateurfunk

dürfte wohl das Funkfernschreiben

sein. Deshalb wurde auch für den "AC1" ein RTTY-Programm

geschrieben und bereits mehrfach mit Erfolg

eingesetzt. Mit ihm ist es möglich, in jeder gebräuchlichen

Baudrate (ab 35 Bd in Schritten zu 1 Bd

aufwärts frei wählbar) RTTY-Funkbetrieb entsprechend dem

Telegraphenalphabet Nr.2 der CCITT

durchzuführen. Standardtexte wie RY-Schleife oder

Stationsbeschreibung lassen sich aus dem

Speicher abrufen. Durch den geschickten Einsatz von Speichertexten ist

es auch für Ungeübte

relativ schnell möglich, einen raschen RTTY-Funkbetrieb zu

realisieren. Das bei der mechanischen

Maschine notwendige Umschalten zwischen Buchstaben und Ziffern erfolgt

hier automatisch, mehr noch,

je Zeiteinheit, die 10 Fernschreibzeichen entspricht, wird das gerade

aktuelle Registerzeichen

automatisch in die Aussendung eingefügt. Damit erhöht sich

die Sicherheit der Übertragung.

Die Serien/Parallel-Wandlung und die Kodierung bzw. Dekodierung der

Fernschreibzeichen erfolgen

ausschließlich mit dem Grundmodul des "AC1" per Software. Im

Gegensatz zur mechanischen Maschine

tastet der "AC1" jeden Informationsschritt dreimal ab (bei 25, 50 und

75 % der Schrittweite)

und bildet daraus den Mittelwert. War z.B. kein echter Startschritt,

sondern nur ein Störimpuls

vorhanden, so bedeutet das den sofortigen Übergang zur

Empfangsbereitschaft. Wurde nicht

mindestens ein Stoppschritt erkannt, so erfolgt keine Ausgabe des

Zeichens auf dem Bildschirm.

Durch diese Maßnahmen ergibt sich gegenüber der mechanischen

Maschine eine größere Störsicherheit

und die Synchronisation beim Einschalten in eine laufende Sendung

erfolgt schneller.

Das Zeitraster zur Realisierung der entsprechenden Baudrate ist durch

den CTC vom quarzstabilisierten

Systemtakt des Rechners abgeleitet, so daß die Toleranz der

Baudrate im Bereich weniger Promille liegt

Ein weiterer, bestimmt nicht unerheblicher Vorteil eines solchen

RTTY-Displays ist seine vollständige

Geräuschlosigkeit, wenn man vom Tastengeräusch und dem

eventuellen Klappern eines Fernschreibrelais

einmal absieht. Eine Erweiterung auf den ASCII-Zeichensatz ist

möglich und vorgesehen.

...